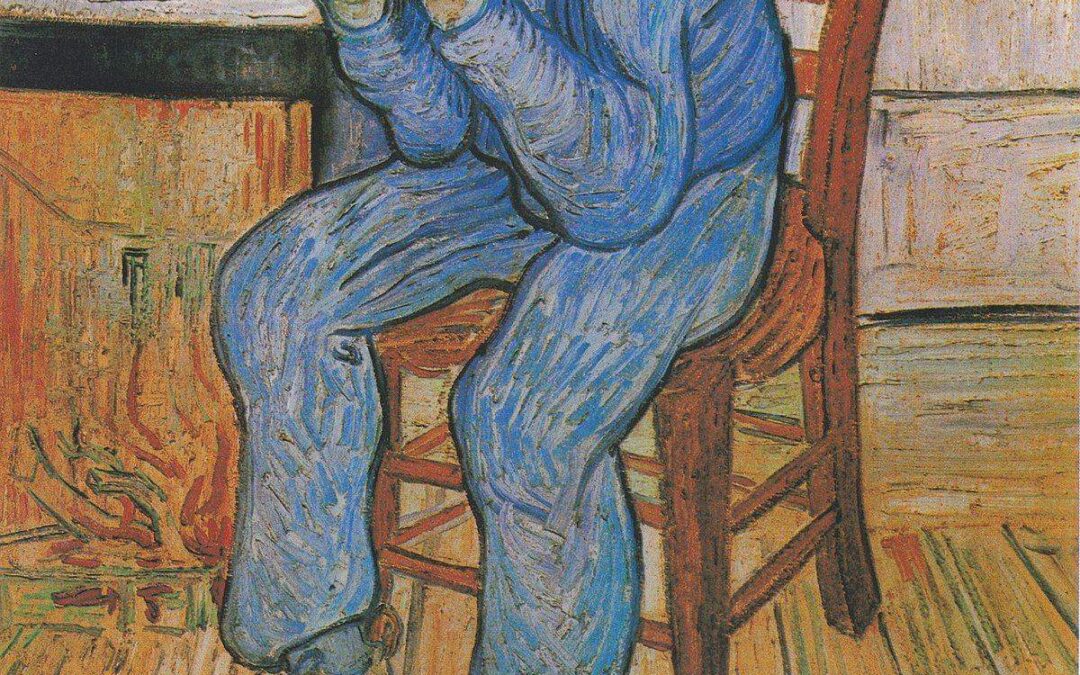

Todo fracaso es un golpe diestro que nos devuelve al terreno desnudo de nuestro yo. Se frena abruptamente todo: la respiración, los pensamientos, los músculos exaltados, el neurótico avance sombrío entre el aglutinado mundo de los objetos y las personas. De pronto, ante el fracaso, nos detenemos por fuerza y no por voluntad. Nos vemos sometidos por una mano invisible que divide la línea eterna del tiempo. La pista se rompe. Nuestro ofuscado andar nos hace colisionar contra los espejismos instaurados con esperanzas, aquellos a los que dedicamos horas imaginándolos, oliéndolos, sintiéndolos… pero espejismos al final de cuentas. Con humildad nos vemos orillados a observar los añicos de nuestra soberbia. Y lloramos, con profundo despecho, llanto infantil, lloramos… pero no de tristeza, sino por la vergüenza incrustada en nuestros rostros. Ingenuos y crédulos, olvidamos que sangramos.

El agudo sonido de nuestra egolatría quebrada se pierde, como el crujir de una rama en la selva. La nausea se avecina en compañía de un dolor artrítico que nos empuja al infernal abismo de las preguntas:—¿por qué?, ¿cómo?, ¿qué ha pasado?—, ridículas disertaciones estériles de nuestra agonía, que se suman a la perturbarte vergüenza. Y es posible que más grotesco, sea, la soledad de esa nimia tragedia. Porque nada se ha detenido. El sentimental sufrimiento del héroe peleando contra fantasmas. ¡Qué soledad tan patética! La de aquel que al igual que todos, no vale más que una roca.

Todo fracaso puede convertirse en libertad. No hay más humillación que la propia. La insignificancia devuelve la calma, nada importante ha pasado. La tormenta personal no sale del cuerpo. Libres porque ahora nos sabemos de nuevo mortales.

Comentarios recientes